再会は戦火の街だった。

海兵の小隊を薙ぎ倒し、砲弾の直撃を受けて倒壊した家屋を越えて走り続けると、平和な頃はさぞかし壮麗だっただろう寺院の残骸が見えてくる。曇天の下、その門前に立つ一人の剣士の姿も、ともに。

全身黒づくめなので怪我をしているかどうかまではわからない。確かめたくて、彼は一心に走った。叫べば聞こえる距離ではあるが、海兵の的になる危険も伴う。幸い、今の視界に白い海兵服は見当たらないが。

走って、走って、そして速度を緩め、上着からタバコを取り出しおもむろに火をつける。まるでたまたま通りがかったかのように。

「コラそこの迷子。何してやがる。」

呼びかけながら、自分の息が切れてはいないことを確かめた。大丈夫、平静に聞こえるはずだ。

近づいていく彼を黙ってみている緑色の目は妙に静かだ。

「西の港で落ち合うはずだったろーが。ここは島の最北端だぞ。いらねェ手間かけさせやがって。」

「近道だ。」

「テメェのアホさ加減は常にオレの想像の上を行くぜ。」

隣に立ってよく見れば、黒いシャツもズボンも埃にまみれている。突然の海軍の襲撃に散り散りになって一週間、たいして広くもないこの島を、どううろうろしていたものか。

「この辺り一帯、囲まれてたはずだが。よく突破できたな。」

ゾロはそう言うと、抜き身で下げていた雪走りを鞘に収めた。ただの海軍をさしているのならそれは侮辱に等しいが、取り囲んでいたのは能力者、白蝋のスモークだったのだ。常軌を逸した強さでも、基本的には生身の人間である彼らに戦う術はない。

「煙野郎はいなかった。たいして海兵の数が減ってねェとこみると、たぶん単騎で移動したんだろうな。」

「おい、そりゃあ……!」

ぎらりとゾロの目が光る。言いたいことはわかっている。本船が襲撃されているかもしれないということだ。

「ぐずぐずしてられねェな。」

一週間も迷子になっていた男に言われたくはない。サンジはタバコを踏み消し、無言できびすをかえした。

日が落ちる前に市街地を脱出したかったが、海軍は二人の予想をはるかに超えた人数を送り込んでいたらしく、数キロもいかないうちに囲まれはじめた。星の見えない雲の厚い夜、知らない土地で動くのは自滅に等しい。かろうじて屋根の残った廃屋に転がり込んだのは、完全な夜が訪れるほんの少し前だった。

サンジは崩れた壁ごしに様子を伺っていたが、向かいの道や植え込みに人の気配はないことを確認し、一息ついた。

「クソ海軍ども、行ったのか……?」

「俺は寝る」

「ハァ?!」

剣士は土がむき出しの床にごろっと横になると、次の瞬間には寝息を立て始めた。たたき起こそうとしてためらった。この一週間、ろくに寝ていなかったのかもしれない。

「……あとで見張り交代しろよテメェ。」

煙で気づかれては面倒なので、タバコも吸えない。サンジは軽くため息をついた。

真夜中になると風が出て、ようやく雲が薄くなった。ぼんやりとした月光の中、痩せこけた犬が表の通りをよろよろ歩いていくのが見える。あんな犬じゃオトリにもならねェと見送っていると、背後でゾロが起き上がる気配がした。

「……腹減った。」

「睡眠欲のあとは食欲かよ!」

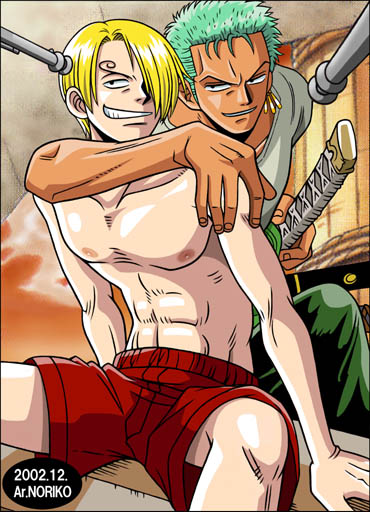

半ば以上呆れて言ったサンジを、ゾロの腕が引き寄せた。

「じゃあ食欲は飛ばして性欲だ。」

「一緒だろうが、テメェは。」

ゾロの手がサンジのシャツのボタンをはずしている。首筋、肩、背中とあらわになる順に唇が肌を這う。

「ったく緊迫感ねェな。けっこう追い詰められてんだぞ、おれ達は。」

返事はなく、サンジは分厚い手のひらの感触に身をゆだねた。

何度も体を重ねるうちに、ゾロはサンジの急所を的確に攻めてくるようになった。耳、わき腹、足首、自分では知らずにいた感覚を呼び起こされ、相手のペースに乗せられてしまう。

体の中心に熱い杭が打ち込まれ、それが動くたびに余裕がはぎとられていく。

「は……んはぁッ、あ、あ」

無意識に手がすがりつくものを求めて空中をさまよう。ガリッ、と音を立てそうな勢いでゾロの首筋に爪をたてた。

「痛ェな。」

「ばっか、こっちはそれどころじゃ……ねェんだよ……」

開き直ったサンジは、両腕を苦笑するゾロの首に回してその頭を引き寄せた。鼻先が触れ合うほどの近さで、ゾロの眼が意外に真摯な光をたたえてサンジを見ている。ほんとにマジメなヤツだよ、と言葉には出さないが彼はいつもそう思う。いろいろな意味で。

ゾロの手がゆっくりとサンジ自身を包み込んだ。上下にこすりながら先端を刺激して、体液がにじんでくる部分を指でなぞっている。

「……くぅ……うんっ……」

「早ェだろ、まだ。」

「じゃあさわンな、よ……」

その一言で、自分がゾロの指で追い上げられているのを認めてしまったことにサンジは腹を立てる。普段は鈍すぎるほど鈍い男が、サンジの失言には妙に敏感に反応してにやりと笑うのにもむかっ腹が立つ。

「ああ悪ぃな、そんなに切羽詰ってるとは気づかなくてよ。」

不意にサンジ自身から手をはなすと、ゾロはサンジの右足を抱えあげて自分の肩に乗せた。

「うぁ……あっ、ちょっ、ちょっと待て……」

「何をだよ。」

ゾロの先端に前立腺をこすりたてられ、サンジは大きくのけぞった。自分の身体だけが意識から離れて暴走し、ゾロを貪りつくそうとしている。

「そこは……ダメだって……言っ……」

無意識に力が入り、腿が震える。声が上ずりそうになるのを抑えるのが精一杯だった。

「ここか。」

「あぁぁっ!……っ!」

先走りが足の付け根から結合部まで伝い、ゾロが動くたびにくちゅくちゅと水音がする。波音が消してくれる船の中とは違い、その音がやたらと耳についてサンジはいたたまれない。

いきなりゾロが舌を伸ばしてサンジの乳首を舐めた。同時にサオをしごきだす。全身の血や神経がその部分に集中する錯覚。もう限界だった。

「ちっくしょ……で、出るッ……」

小刻みに震えながら、サンジはゾロの手の中に放出した。ゾロの息も荒くなっている。

「あー……オマエの気持ちよさそーな顔見てっと、こっちも出そうになるぜ……。」

「見えねェだろ、顔なんか!」

サンジは反射的に言い返した。油断して、ものすごく呆けた顔をしていたからだった。

「何度、オマエがイク顔見てると思ってんだ。暗いとか明るいとか関係ねェ。」

見えるんだ、とゾロは言い、二三度サンジを深くえぐった。

「んうッ」

太いモノが身体から抜けていく独特の感覚をこらえ、サンジはゾロ自身に手を伸ばした。

指で覆うかおおわないかのうちに、白濁液があふれる。

「おあいこだ」

なにがどうおあいこなのか、サンジにもはっきりわかってはいなかったが。

翌朝。

夜が明けてもたいして明るくはならず、これなら少しは脱出しやすいかとサンジは思った。市街を抜ければ雑木林があり、それは森になって西へ広がっている。港の手前にまた町があるが、とにかく森に入ってしまえばこちらに有利なことは間違いない。

だが、事態はそう甘くはなかった。海軍の高性能スコープはあっさりと二人を見つけ出し、廃屋を出た時点で二人は銃を構えた海兵隊に囲まれていた。

「ロロノア・ゾロ!隣の男も麦わら海賊団の一味だな!二人とも動くな!」

ゾロがサンジの肩に右腕を回した。左手は刀の鯉口を切っている。サンジは両手を無造作にポケットに突っ込んだいつものスタイルで、わずかに左足を後ろに引き、隊長らしき男に狙いを定める。

「何があっても離れるんじゃねェぞ、クソ迷子」

「オマエが離れるな、ヒヨコ頭」

高笑いにいくつもの銃声が重なった。

end

![]()